Кто, что и зачем

В кратких справках рассказываем, кто входит в отряды, и чем они занимаются.

История в полях

— Дмитрий Константинович, как школьники, которые только что получили паспорта, справляются?

— Они все выдерживают. Работа требует не только физического труда, но и психологической устойчивости. Нередко мы находимся около месяца вдали от дома. Для многих это и вовсе первый выезд за пределы Алтайского края.

Берем все необходимое оборудование с собой, что в прямом смысле –«тяжелое» испытание. Однажды ехали в Новгород с пересадкой в Москве, везли с собой 42 сумки с металлоискателями, болотными сапогами, туристическим снаряжением и другими необходимыми вещами. Таскать их с поезда на поезд, с вокзала на вокзал – мягко говоря, непростое испытание…

Еще одна особенность: обычно команда формируется из ребят с разных школ и районов, многие видят друг друга впервые. Так что еще идет работа по сплочению коллектива.

Но самые серьезные испытания детей – подъем солдат. Там, куда мы выезжаем, места болотистые и останки часто хорошо сохраняются. Это не археология с лопаточками и кисточками. Совсем другая история.

Часто это не просто одиночные захоронения, например, «верховые»: красноармейцев находят там, где они погибли и не были захоронены. Бывают и братские могилы, где покоятся до 100 и более человек.

На некоторых ребят, которые впервые видят столько погибших, бывает, накатывает. Но рядом мы, педагоги, их товарищи: справляемся вместе, делимся впечатлениями и поддерживаем друг друга.

Этот опыт важен для отрядников: в учебниках они знакомятся с историей, а здесь, на месте, они понимают, как страшно это было на самом деле. Они видят, что поднимают останки почти ровесников, которые тоже были молодыми, с надеждами и мечтами. И возможно, именно это понимание делает всю работу такой значимой.

— Какими дети возвращаются домой?

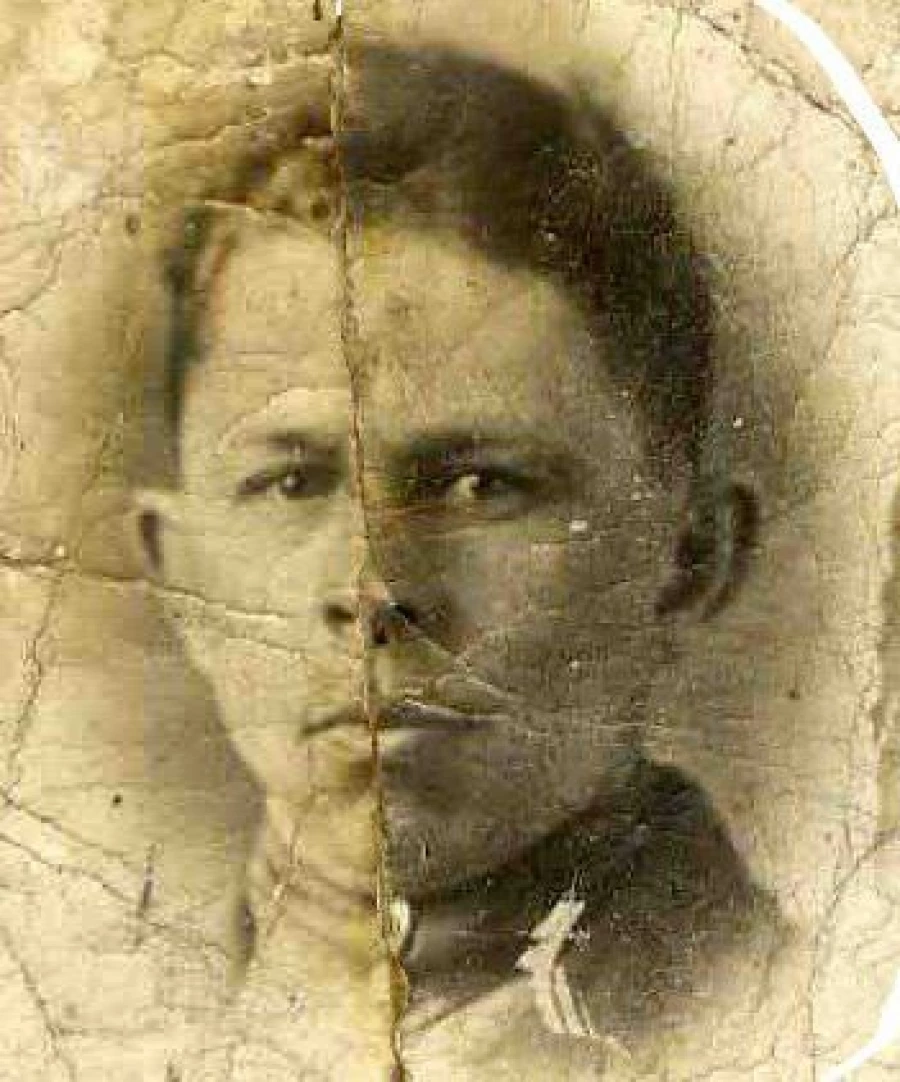

— Совершенно другими, более серьезными. Они заглянули куда-то через грань, чуть дальше, чем их ровесники. Все истории проходят через сердце. Имена и лица с фотографий опознанных бойцов запоминаются на всю жизнь.

Особенно в память врезаются неожиданные находки. Вспоминаю своего соратника, белорусского поисковика из Бреста, Петра Пицко. Он однажды случайно наткнулся на болоте на пачку документов, без останков.

Бумага сохранилась, и мы смогли прочитать, что это были документы политрука Александра Таламанова. Как впоследствии выяснилось, он входил в большую группу — свыше 100 человек, которая пыталась выйти из окружения. Не всем удалось: практически все погибли под немецким огнем.

Но часть, включая Александра, попала в плен. Так как политруков немцы расстреливали на месте, он, видимо, спрятал документы в болоте. И выжил – даже после освобождения успел повоевать. Он прожил долгую жизнь в 1985 году его наградили юбилейным орденом Отечественной войны II степени. А документы нашли спустя 70 лет. Удивительно.

И людей ищут, и книги пишут

— Вы привязываете экспедиции к боевому пути алтайских солдат? В какие места выезжают наши поисковики?

— Я шесть раз побывал под Великим Новгородом, в Мясном Бору. С детства у меня была мечта попасть именно туда после прочитанной статьи в «Комсомольской правде» - так запомнилось мне это название. Там воевали две алтайские дивизии: 372-я стрелковая и 87-я кавалерийская.

А еще Брянщина — место боевых действий, подвигов и, к сожалению, гибели целой бригады. Это 28-я отдельная лыжная бригада, сформированная в Барнауле. В нее входили примерно 3 тыс. человек.

Мы не только нашли там останки наших четверых солдат, но и написали книгу. Первое научное издание об этой воинской части – до этого она оставалась белым пятном на карте исследований.

Информацию собирали по крупицам: работали с местными краеведами и поисковиками, собирали газетные вырезки, переписки и рассказы местных жителей, которые видели наших лыжников.

Например, мы встретили женщину, которая помнит, как они проходили через ее деревню. Доверху набили сарай лыжами и палками: дальше шли на смерть пешим маршем – снег уже растаял.

У меня даже авторского экземпляра не осталось: все разошлось по родственникам бойцов – по Алтаю, в Казахстан, Беларусь, Украину, Санкт-Петербург, на Дальний Восток.

— В этом году вышла книга «Алтай. Победа. Память», где указаны все 65 бойцов и командиров. Это все алтайские солдаты, которых удалось отыскать?

— Да, за одним исключением. В книгу не вошла информация о самой ранней известной нам находке. Она относится к 1989 году: бойца нашли в Прибалтике и идентифицировали по награде. Тогда этим занимались пионеры-следопыты. Но с этой историей еще предстоит разобраться.

Далее был большой пробел, пока в 2006-м не нашли красноармейца из Шипуновского района. О найденных алтайских бойцах в промежутке между восьмидесятыми и нулевыми сведений у меня нет.

Самая поздняя — октябрь 2024-го, Дмитрий Ларионов из села Михайловка Топчихинского района. С ним ушло трое братьев, никто с фронта не вернулся.

— Когда же появилось поисковое движение на Алтае?

— В современном понимании — в 2001 году, когда в Табунском районе основали отряд «Алтай». Командир – Николай Чайка. Насколько помню, его дед воевал на Смоленщине. Так что поисковый опыт ребята начали набирать там.

Позже в Барнауле возникло еще несколько отрядов, в том числе известный многим барнаульцам отряд «Высота», которым руководит Татьяна Нетбайло. Сегодня есть уже девять поисковых отрядов. Почти все они стараются выезжать в экспедиции хотя бы раз в год, но не всем удается. В среднем выбираются 60 человек в год.

В целом в России начиналось все в 1950-х, когда энтузиасты-следопыты устраивали походы по местам боев.

Я бок о бок работал с легендарным человеком Александром Орловым. Его отец, Николай Орлов – пожалуй, основатель поискового движения в его современном виде.

В 1946-м году, вернувшись из эвакуации, Николай поселился с родителями в Мясном Бору. Вспоминал, как первые годы после войны из-за железной дороги, за которой был огромный болотистый массив, от которого жаркими летними вечерами ветер приносил страшный трупный запах.

Там зимой и весной 1942 года произошли страшные события, шла Любанская наступательная операция — попытка прорыва блокады Ленинграда с юга, со стороны Волхова 2-й ударной армией.

Как писал о ней Виктор Астафьев в романе «Прокляты и убиты»: «Не иначе, как сам сатана у бога выкрал эту армию». Она дважды погибала и восстанавливалась. В первый раз – как раз под Мясным бором. Здесь легли более 100 тыс. человек.

Николай Орлов вместе с матерью ходили в лес за грибами. Свернув с тропинки, увидели такую картину: большая поляна была завалена усеяна телами погибших советских солдат в зимнем обмундировании.

Зрелище так его потрясло, что он постепенно он стал по одному вытаскивать тела погибших, устанавливать их имена и захоранивать. Вокруг него позже сформировался круг единомышленников, затем уже в 60-е годы появился отряд «Сокол».

Делом нужно гореть

— Вы сказали, что в Алтайском крае отряды школьные. Выпускники не продолжают работу?

— Есть такие ребята, но их немного. Поисковая работа требует много сил и времени, этим нужно по-настоящему заболеть. Например, Виталий Еременко, мой студент, теперь сам педагог в Кулунде. Возит ребят на экспедиции и по количеству экспедиций уже обошел меня.

Возит ребят и Юлия Шипилова. Сама оказалась на экспедиции восьмиклассницей. На первом же выходе с металлоискателем нашла медсестру Тамару Быстрову. Совсем юную, ей было всего 19 лет.

Другой пример – Артем Буймов. Когда был восьмиклассником, попал в экспедицию вместе со своей мамой Галиной Буймовой, ныне – руководителем регионального отделения Поискового движения России. Его интерес был настолько велик, что решил получать профильное образование: занимается антропологической реконструкцией.

— Прочитала в книге «Алтай. Победа. Память», что поисковики обнаружили человека сразу с тремя медальонами. Получается, не все солдаты боялись подписывать их, избегая дурной приметы?

— Да. Это был красноармеец Насонов. Видимо, понимал, что его может ждать, и не хотел пропадать без вести. Все солдаты прекрасно осознавали, что каждый день может стать последним.

Да, обнаруживают медальоны с рыболовными крючками вместо анкеты с информацией. Бывает совсем наоборот: имя подписано, связь с родственниками нашли, но солдата нет ни в каких списках – даже в военкомате по месту призыва. Так случилось с Федором Зайцевым из Михайловского района, который погиб с оружием в руках в 1941 году.

Некоторые исследователи считают, что от 5 до 7% погибших солдат не значатся ни в каких списках. Это внушительная цифра.

Знаю массу примеров, когда находили солдат с подписанными флягами, ложками и алюминиевыми котелками.

В 2011 году, в своей первой поездке, я работал с Ярославским поисковиком Александром Савельевым. Он нашел останки советского солдата с немецкой флягой.

Так как красноармейца опознать не смогли, флягу передали нам в музей. Мы стали отмывать ее от слоя грязи – появились буквы. Полное имя и место рождения. Оказалось, что владелец фляги – уроженец Твери Владимир Гусев, значившийся пропавшим без вести. У него было пятеро детей, четверо из которых дождались весточки о том, что их отец найден. На церемонии перезахоронения они подходили ко мне, говорили: «Спасибо, что вы вернули нам отца».

— Но и есть случаи, когда родственники совсем не идут на контакт? Говорят: «Не надо нам»?

— Да, редко. И я их не осуждаю. В таких случаях мы захораниваем останки на месте боев, в братских могилах, на мемориальных комплексах.

И, на мой взгляд, это даже правильно. Эти захоронения учтены, не потеряются, за ними ухаживают. И солдаты покоятся со своими однополчанами, с кем воевали и приняли смерть.

Если родственники хотят захоронить на малой родине, мы это делаем. Могилы паспортизируем, заботу о них могут взять на себя школьники и сельские администрации, например.

– Какая помощь нужна поисковым отрядам?

– Мы получаем мощную поддержку от краевого управления молодежной политики. Оно выделяет средства на поездки, закупку продуктов и оборудования.

Но помощь нужна не только в организации и проведении экспедиций, но и при захоронениях. Мало кто знает, что за счет государства можно установить памятники на могилах фронтовиков, умерших только после 1990 года. То есть, это не относится к найденным нами поисковиками солдатам.

Выручают спонсоры, районные администрации, просто неравнодушные люди. У нас есть хороший проект «Обелиск памяти», который мы ведем уже около пяти лет вместе с Союзом промышленников Алтайского края и краевым Советом ветеранов.

Мы уже установили 25 памятников, например, участнику Сталинградской битвы Ивану Куземину в селе Горьковское Шипуновского района. Но здесь все еще нуждаемся в поддержке: мы продолжаем находить новых солдат и их необходимо предавать земле достойно.