Дело о словах

Впрочем, при последнем царе, в 1901 году, за словесное оскорбление стражей (так называли представителей силовых структур) наказывали не так чтобы строго.

Да, можно было лишиться свободы. Но ненадолго. За ругань в адрес силовика грозил арест на срок до месяца, гласила статья 31 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями».

К тому же был шанс отделаться штрафом – суд мог наложить на оскорбителя денежное взыскание до 100 рублей.

Одна проблема: список бранных слов не прилагался. Так что судьи оценивали преступление по внутреннему убеждению, а скорее даже - по убеждению потерпевших.

Однако в планы барнаульского купца Михаила Вершинина (не перепутайте с его сыном - газетчиком Василием Вершининым) ни арест, ни штраф явно не входили.

Чудные разговоры

Михаил Вершинин за 20 лет жизни на Алтае стал уважаемым человеком. Прибыл он сюда совсем почти юношей - в 1880 году: было ему всего 25. Это был крестьянин Вятской губернии.

На переезд семью толкнуло, скорее всего, малоземелье - наделы многих крестьян центральной России были крохотные, доход давали мизерный.

А о Сибири ходили чудные разговоры. Будто бы земли здесь море - захватывай, сколь хошь, урожаи обильные. Птицы в лесу столько, что добывать можно палкой, а рыбу в реках и озерах черпают лукошком.

«Отдав свои две-три десятины общине, мужик брал паспорт как бы для заработков на стороне и отправлялся с семьей на свой страх и риск искать «вольную землю» в Сибири», - так описывал достолыпинскую миграцию «Коммерсантъ».

Благосклонная судьба

Но, вообще-то, решиться на такую авантюру мог человек как минимум отважный. Поезда в Сибирь не ходили, самолеты не летали.

И, чтобы добраться до цели, крестьяне снаряжали подводу. Лошадь, телега, мешки с вещами – и это все на месяцы пути. Вятские СМИ пишут: вятичи добирались до Сибири порой по два года.

Да мало того: перед отъездом продавали почти все, что нажили: дом, скот (часть или весь), одежду, домашнюю утварь. Искали попутчиков – чтобы не ехать в опасном одиночестве.

Успех на месте сильно зависел от той суммы, что привезла с собой семья. Как вы понимаете, молочных рек и кисельных берегов переселенцы не находили - надо было хоть что-то иметь для старта.

Но наш герой был молод и, похоже, полон сил и деловой энергии. Добравшись до Алтая, в крестьяне он уже не пошел.

Обосновался в Барнауле, заделался мещанином и завел малый бизнес - пошив и продажу шапочных и картузных изделий (так его ремесло называли официально).

Как мигрировали в Сибирь

С 1865 года по 1 июля 1882 года в Алтайский горный округ переселилось 44 626 мужчин. Из этого числа 17 860 душ причислилось в селения, 8 824 души в города… А 17 942 души проживают в селениях без приписки.

Новая генерация

И бизнес-идея паренька из Вятской губернии «выстрелила»! В конце 1890-х он уже не мещанин, а купец 2-й гильдии.

В начале ХХ века он владеет мастерской, двумя магазинами, лавкой, трактиром «Коммерческое подворье» с меблированными комнатами – неплохо для вчерашнего крестьянина.

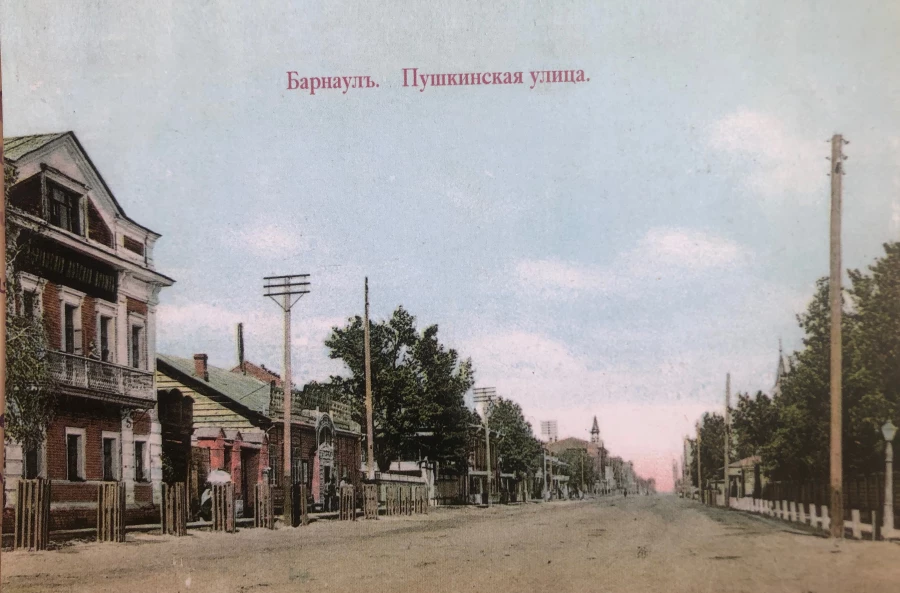

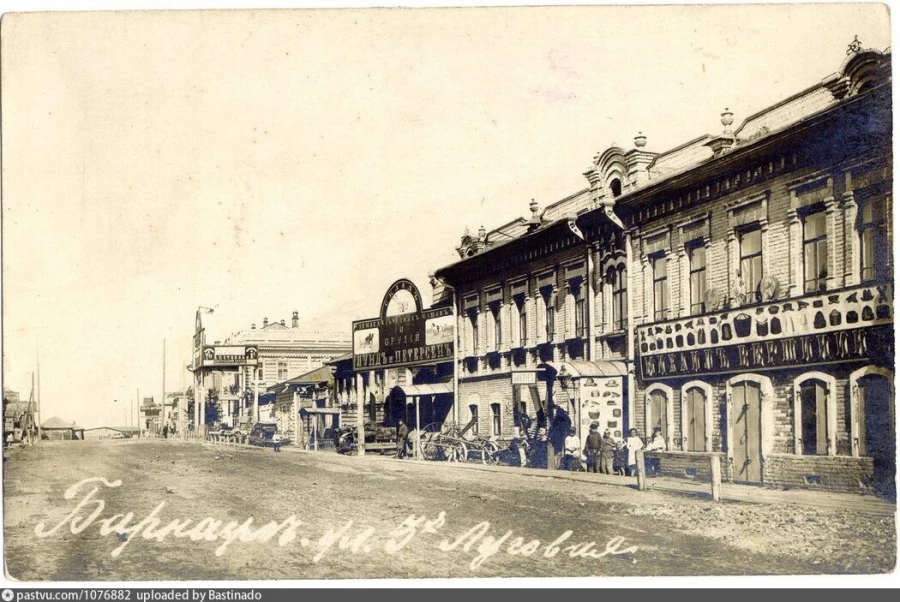

Семья живет в своем доме сначала на 3-й Луговой (нынче это просто Луговая), а потом и на престижной Иркутской линии (ул. Пушкинской). Нанимает прислугу, ставит телефон.

Судя по газетным объявлениям, в 1910-х в доме на Пушкинской начнет принимать пациентов и стоматолог Анна Вершинина, дочь Михаила Васильевича. Дом у семьи был и на Гоголевской.

По всему видно: Вершинин – предприниматель новой генерации: он не из тех дремучих консерваторов, которых живописал драматург Островский.

Дома у него - большая библиотека. Вместе с легендарным Василием Штильке он трудится в правлении Общества попечения начальному образованию на посту зампреда. Общими усилиями они строят школы, организуют стипендии ученикам и бедным учителям. Школы прекрасно оборудованы, при каждой библиотека.

В момент инцидента с жандармом (о котором ниже) Вершинин одновременно работает и в управе - исполнительном органе гордумы. И он не считает эту деятельность пустым времяпрепровождением - в отличие от помещика Левина из «Анны Карениной» (помните?).

Газетные приключения

Более того, в 1899 году Михаил Вершинин пытается организовать издание своей газеты. Известно и ее предполагаемое название: «Алтайский листок».

Власти разрешения на газету не дали, и мечту о собственной газете исполнил сын нашего героя Василий Вершинин, но только в 1911 году.

«Алтайский листок» наверняка был бы газетой либерального направления - под стать самому купцу. О его мировоззрении говорит хотя бы такой факт.

В 1899-1900 годах в доме Вершинина на Иркутской линии располагалось отделение конторы томской «Сибирской жизни» - а ее журналисты были известными сторонниками политических и экономических свобод.

И вот однажды самому Михаилу Вершинину довелось стать героем публикации хорошо ему знакомой «Сибирской жизни». Подробности ее altapress.ru узнал в разделе судебной хроники.

Показания под присягой

Итак, 1901 год, мы - в камере мирового судьи барнаульского участка №1. Слушается дело по обвинению Вершинина Михаила Васильевича в оскорблении жандармского унтер-офицера.

В зале довольно много публики, констатирует газета за 19 мая. Кроме обвиняемого присутствуют:

- Свидетели: Пестов, Шестов и Иванов, работники шапочной мастерской.

- Обвиняемый: Михаил Вершинин, купец и член городской управы.

- Потерпевший: Зобнин, унтер-офицер.

- Сторона обвинения: Казинцев, подполковник, жандармское управление.

Из судебного репортажа картина складывается такая. Все началось с того, что унтер-офицер Зобнин зашел в мастерскую купца.

Однако, рассказывая, зачем он сюда заявился и что произошло, свидетели и обвиняемый (с одной стороны) и потерпевший (с другой) говорят очень уж по-разному. Хотя все они дают показания под присягой.

Градус дискуссии

Пестов, Шестов и Иванов представили дело так. Жандарм Зобнин зашел в мастерскую за фуражкой – чуть раньше он отдал ее «на исправление». Фуражку ему выдали. А вот заплатить попросили в магазине, где был оформлен заказ.

Эта, казалось бы, необременительная просьба (мастерская-то находилась при магазине) не понравилась унтер-офицеру – и он настоятельно потребовал позвать хозяина.

Михаил Вершинин, естественно, вышел, оплату принял. А после между ним и жандармом развернулась «дискуссия», которая вскоре и довела оппонентов до суда.

Квартирный вопрос

Зобнин, по версии мастеров, стал выяснять у купца, скоро ли управа выдаст жандармам квартиры от города. Вершинин, будучи работником управы, сказал, что это не его дело (видимо, он этот вопрос не курировал), и посоветовал жандарму самому навести справки.

Зобнин, повысив голов, стал упрекать: «Все из-за тебя мы не получаем квартир»! Вершинин напомнил: вы, жандармы, получаете от управы деньги на съем жилья, «и еще требуете от города квартиры, которые уже отведены на главной улице, в каменном доме».

Да «там только скотине жить!», - возмутился жандарм, и сказал в сердцах, что купец «наживает доходы, а об нас не заботится».

Такое обвинение подействовало на хозяина как красная тряпка на быка – он сорвался. «Мы-то трудимся, - парировал он, - а вы даром хлеб едите – в городе повсюду кражи и грабежи».

Зобнин возразил - дескать, на это есть городская полиция… И вышел вон со словами «я тебе покажу», да еще и выругался.

Кстати, на суде Вершинин не отрицал, что заявил о бесполезности жандармов. Но объяснил, что Зобнин вынудил его сказать это, так как стал обвинять купца в наживе в присутствии мастеров, тем самым настраивая их против хозяина.

Сорвался на крик

Между тем, и обвинитель, и потерпевший подали инцидент совсем в другом свете. Согласитесь - предсказуемо. Из их слов выходило: унтер-офицер повода вовсе даже и не подавал.

В последних числах марта он был командирован в мастерскую Вершинина, заявил представитель жандармского управления Казинцев. И там был оскорблен хозяином следующими словами.

«Вы, т. е. жандармы, даром хлеб едите, не смотрите за порядком». И «вам не только не следует отводить квартиры, но следует прогнать из Барнаула».

Причем, как утверждал Казинцев, Вершинин якобы даже накричал на жандарма. А тот, наоборот, вежливо ответил ему, что «за порядком в городе должна следить полиция, а не жандармы».

А когда Зобнин вышел из мастерской, купец будто бы догнал его и даже стал упрашивать не докладывать об инциденте начальству, так как для него могут произойти неприятности (этот факт, к слову, Вершинин отрицал).

Победившая версия

Надо сказать, что шанс доказать невиновность у купца все же был. Ведь оскорбительные слова в адрес жандарма квалифицировались как преступление, ежели тот (жандарм) был при исполнении служебных обязанностей.

Казинцев доказательств командирования унтер-офицера в мастерскую не предоставил, хотя Вершинин об этом ходатайствовал.

Тем не менее, судья принял версию жандармов – видимо, руководствовался он старым правилом «нет оснований не доверять»: «Служебная цель прихода Зобнина выражена его начальником Казинцевым».

В последнем слове Казинцев просил судью «наложить высшую меру наказания» (то есть штраф 100 рублей или арест на месяц), «учитывая довольно видное положение, занимаемое г. Вершининым».

Обвиняемый же от последнего слова вообще отказался.

Вот так купца признали виновным в оскорблении жандарма. Но оштрафовали его все же не по верхней планке, а лишь на 50 рублей, «а при несостоятельности - к аресту при полиции на две недели».

Для понимания: от 8 до 50 рублей стоила в 1901 году рабочая лошадь.

Автор судебного репортажа, подписавшийся псевдонимом Зритель, констатировал: «Купец Вершинин приговором остался не доволен». Кто бы сомневался.

Как наказывали за оскорбление власти в Российской Империи

При царях оскорблять представителей власти было очень рискованно. А строже всего наказывали за оскорбление царя и его семейства. Первым уголовную ответственность за это ввел Петр I.

И он не либеральничал: за непристойные слова в их адрес виновника могли наказать батогами или даже отрубить голову. Ну, чего мелочиться?

В конце XVIII века рациональная немка Екатерина II попыталась законодательно закрепить в судебных текстах понятие оскорбления. Одним из признаков преступления стало намерение обидеть, оскорбить, навредить, то есть умысел.

Как считают историки, само понятие все же так и осталось неясным.

Наказания чуть смягчились в XIX веке при Николае I. За оскорбительные слова в адрес государя и его семьи головы уже не рубили.

Но и легкой жизни не обещали - напротив: виновника лишали всех прав состояния и ссылали на каторгу на шесть-восемь лет, наказывали плетьми и наложением клейма.

Смягчающим обстоятельством при Николае I считалось произнесение нехороших слов в пьяном виде. За это могли отправить в смирительный дом (такие существовали в XVIII-XIX веках для административно осужденных) на 6-12 месяцев.

Позже смягчающим обстоятельством стали считать также оскорбление по невежеству и недоразумению (и, как прежде, опьянение). Теперь за это полагался арест до трех месяцев.

Между тем, не все русские цари воспринимали оскорбление собственной персоны болезненно. Рассказывают, что Александру III как-то попало такое дело.

Солдат Орешкин перебрал в кабаке и начал буянить. Когда его попытались устыдить, указывая на висящий на стене портрет императора, тот заявил, что плевать он хотел на царя. Орешкина арестовали, и после всех разбирательств дело пришло к императору.

Ознакомившись c делом, Александр III написал резолюцию: «Дело прекратить, и впредь моих портретов в кабаках не вешать. А оного Орешкина освободить и передать ему, что я на него тоже плевал».

Чем известен купец Михаил Вершинин

- Михаил Васильевич Вершинин родился в 1855 году.

- В Барнаул он прибыл в 1880 году из Вятской губернии с супругой Ольгой Андреевной и сыном Василием.

- В начале 1890-го годовой оборот бизнеса не превышал 500 рублей. В 1913 году обороты трех торговых заведений Вершинина (двух магазинов и лавки) составили 65 тыс. рублей, прибыль – 10,4 тыс. рублей. В 1914 году обороты увеличились до 75 тыс.

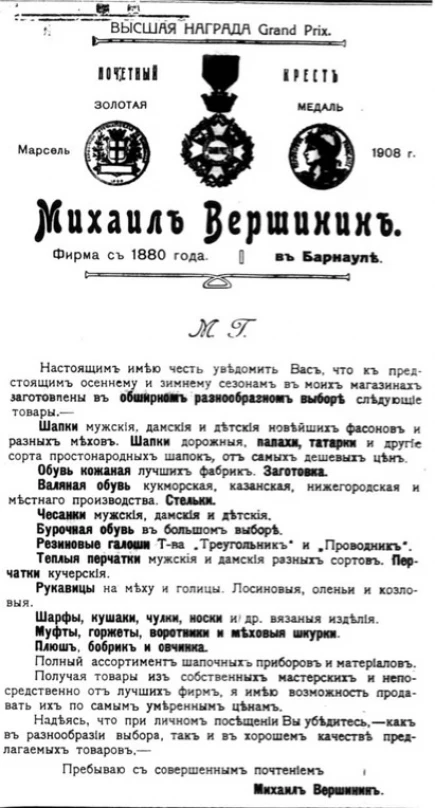

- К началу Первой мировой войны ассортимент его магазинов заметно расширился. Кроме головных уборов здесь продавали шарфы, перчатки и рукавицы, форменную одежду, зонты и трости.

- Товары рассылали и наложенным платежом.

- 1908 году фирма М. Вершинина награждена большой золотой медалью в Миллерово и золотой медалью в Марселе.

- В 1912 году Михаил Вершинин стал председателем барнаульского городского сиротского суда. Он сразу же заявил служащим суда и членам управы, что в суде работы мало и потому председатель может обойтись без делопроизводителя с зарплатой 900 рублей в год.

- В семье Михаила и Ольги Вершининых было несколько детей. Василий (родился в 1874 году), Александра (1885), Владимир (1888), Анна (1889) и Прасковья (1892).

- Старший сын Василий Вершинин издавал газету «Жизнь Алтая", имел типографию, стал депутатом Госдумы, затем комиссаром Временного правительства. Эмигрировал.

Использованы статья Гончаров Ю.М., Дмитриева Л.М. Василий Михайлович Вершинин – барнаульский купец в российской истории, книга Предприниматели Алтая. Энциклопедия и Краткий сельскохозяйственный обзор Томской губернии за 1901 год, а также "Сибирская жизнь" за 1901 год.