Бросили на прорыв

Павла Притулу «бросили» на прорыв в умирающий родинский МУП «Тепловик» в 2006-м.

Сохранить муниципальное предприятие, правда, тогда не удалось: долги тянули его на дно – ну, и утянули.

В 2007-м в Родино зарегистрировали «ОООшку». Передали ей в аренду старенькие муниципальные котельные с дырявыми теплотрассами (в основном 70-х и 80-х годов рождения). И начали новую жизнь.

Баланс положительный

С 2007 года предприятие «Тепловик», теперь уже частное, так и продолжает подавать тепло. Хотя за это время успели обанкротиться штук семь его тезок "Тепловиков" из других районов да еще десятки "Теплосетей", "Теплосервисов" и т. п.

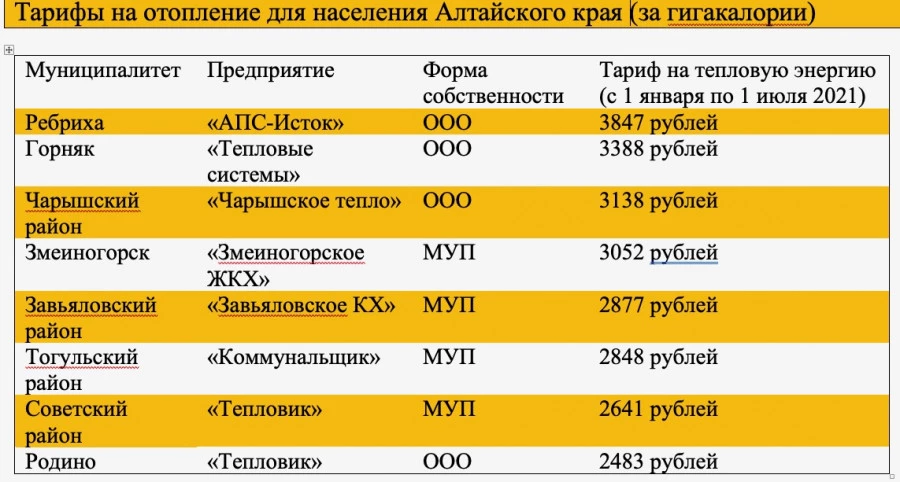

Тариф, на котором родинский коммунальщик работает в этом году, - 2483 рублей за «гигу». Это меньше, чем во многих других районах и городах края, где тепло подают небольшие котельные.

При этом баланс у «Тепловика» положительный, утверждает директор Павел Притула.

«Предприятие работает без убытков», - подтверждает Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.

Потому что теперь это другое предприятие.

Очевидные утечки

Вообще, какое коммунальное предприятие ни возьми – специалист везде найдет "болячки", которые «съедают» его прибыль.

Где-то сжигают некачественный уголь – отсюда перерасход топлива и электричества. Где-то стоят котлы с низким КПД. Где-то теплотрассы отапливают окружающую среду.

В самых ветхих сетях в нашем регионе теряется до 50% тепловой энергии, отпущенной потребителям (и оплаченной ими).

Что такое потери в 50%? Это значит, что из каждых 5 тыс. рублей, которые потребитель заплатил за отопление, 2,5 тыс. – деньги на на ветер.

Если "болячки" не лечить, никакого тарифа не хватит на долгую жизнь. Павел Притула за все эти годы дошел и до оборудования, и до угля, и много еще до чего. Но начал он - с теплосетей.

«Потому что наиболее очевидные проблемы складывались по теплотрассам, где постоянно случались аварии и утечки. Иногда вынуждены были менять - невозможно было работать. Действовали поэтапно. Планировали замену и двигались, меняя каждый год от 1 до 2 километров, а потом и больше», - объясняет он.

Этап первый: меняем тепловые сети

Надо сказать, что родинский «Тепловик» сразу выбрал для замены не стальные, а полипропиленовые трубы. Выбрал из чисто прагматичных соображений: не ржавеют, не дают потерь и дешевле.

Стальные, по словам Павла Притулы, в наше время служат недолго - те, что уложили в 2006 году, износились через 5-7 лет. Пластиковые выдерживают 50. Что называется, почувствуйте разницу.

«Изначально мы отрабатывали самые аварийные участки. В отопительный период как-то заделывали их, а летом меняли. И так заменили все трубы небольшого диаметра, до 100 миллиметров», - объясняет руководитель.

Задумались о большом

Начав с малого, родинцы задумались и о большом – о магистральных сетях: от 110 миллиметров и больше. Каждый коммунальщик знает: аварии на трубопроводах большого диаметра – тяжелый случай. Отключенных потребителей много, а потери огромные.

Но в мире пластиковых труб в тот момент не было подходящих – чтобы держали теплоноситель до 95 градусов.

Александр Атабаев, гендиректор барнаульского завода «Трубопласт-А» и давний деловой партнер «Тепловика», вспоминает: именно родинский коммунальщик подвиг его команду найти и испытать новый материал - термостойкий полиэтилен.

Раздетая труба

И этот материал для магистральных сетей оказался идеальным. Так четыре года назад завод Атабаева начал новое производство. А в Родино приступили к перекладке магистральных сетей - новые трубопроводы были уже из термостойкого полиэтилена.

Кстати, замену "магистралей" производили по плану: программу разработали в районной администрации вместе с управлением ЖКХ краевого минстроя, вспоминает Павел Притула.

В 2018 году в Родино приехали краевые чиновники. Посмотрели они и на перекладку сетей - и удивились: трубу укладывали в траншеи без изоляции.

Но подрядчик успокоил: так все и задумано.

Алексей Абросимов,

представитель «Барнаулгазспецстроя» (из интервью газете «Дело Октября», Родино):

В Змеиногорском районе мы используем трубы в ППМ скорлупе. Но родинцы предложили новаторский вариант. Здесь мы прокладываем полиэтиленовые трубы. Эта труба просто закапывается в землю и сама, без всякой скорлупы, обеспечивает практически минимальные теплопотери.

Чем «Тепловику» приглянулись пластиковые трубы

- Прокладка металлических труб обходится в 4 раза дороже пластиковых. Почему?

- Погонный метр стальной и полиэтиленовой трубы стоят примерно одинаково.

- Но металлическую трубу перед укладкой в траншею надо почистить, покрасить термостойкой краской и «одеть» в пенополиуретановую «шубу».

- Пенополиуретановое покрытие надо защитить от атмосферной влаги: натянуть на трубу полиэтиленовый «чулок» или уложить в бетонные лотки, это дорого.

- Полиэтиленовую трубу можно не изолировать или использовать дешевый пенополистирол. Другой вариант - уложить ее поглубже. Лотки для ее прокладки не требуются.

Этап второй: ставим эффективное оборудование

Шаг за шагом, без мега-затрат, используя все, какие есть, возможности краевых программ, а главное – без резкого повышения тарифа, коммунальщики из Родино заменили 95% из 26 километров теплосетей.

Между тем, занимаясь заменой «сосудов» этого коммунального организма, родинцы не могли не взяться и за его «сердце»: за оборудование.

«На котельных в Родино стояли котлы с ручной подачей топлива и полуавтоматические, с этого они начинали», - вспоминает Вадим Горбунов.

Эксперимент с «роботом»

В 2016 году предприятие присмотрело новинку – экспериментальный котел завода «Терморобот» из Бердска. Таких в крае тогда не было ни у кого. Притула съездил на завод, увидел все своими глазами – короче, решили брать.

«На первый «терморобот» предприятие взяло кредит. Установили, показали, как работает. И смогли убедить правительство края в целесообразности дальнейшего использования - нашу идею поддержали», - объясняет руководитель.

Теперь расскажем, чем приглянулись родинцам «термороботы».

КПД, экономичность, автоматика

У этого типа угольных котлов несколько «фишек». Во-первых, КПД – 94-96% (по другим данным, 87-89%). Во-вторых, как следствие - экономия: по углю - до 20%, по электроэнергии - до 25%, по данным минстроя. В-третьих, высокий уровень автоматизации.

Вот как о новшествах «Тепловика» писала недавно «Алтайская правда»:

«На каждой котельной установлены модемы, через которые данные стекаются на основной компьютер. Оператор или сам директор следят за параметрами работы теплогенератора со смартфона и могут дать любую команду оборудованию».

Этап третий: новая котельная

Остальные «термороботы» предприятие покупало уже по краевой программе.

Этот вид котлов установлен и в новой модульной котельной, которую запустили в Родино в 2020 году за счет средств краевого бюджета. На нее переключили 68 жилых домов и центральную райбольницу.

«С 2016 года у нас установлено 19 «термороботов», из 9 котельных 7 работают на них», - рассказал Павел Притула.

Обслуживать такую котельную может всего один оператор - вместо четырех. В итоге «Тепловик» сократил 19 машинистов котельных - и стал экономить еще и на зарплате и отчислениях с фонда оплаты труда.

Здоровое «питание»

Руководитель рассказал нам и о том, чем «кормит» своих «термороботов» - то есть об используемом топливе. Для них, вообще-то, подходит не всякий уголь.

«Мы провели обширную работу, подбирая приемлемые марки. Использовали угли разных бассейнов, остановились на топливе из Казахстана калорийностью не меньше 5000 - это наиболее оптимальный вариант по соотношению цена-качество для наших «роботов», - рассказывает Притула.

Тонна такого топлива обходится «Тепловику» дороже рядового угля на 10%, но зато расход оказался меньше на 20–25%, сообщала «Алтайка». Директор «Тепловика» эту информацию нам подтвердил.

«Это так и есть. Если уголь, который мы берем с Кузбасса, стоит 2650-2700, то этот - марки длиннопламенный фракции орех – 2900-3000 рублей», - сказал он.

К слову, за все годы предприятие почти на треть сократило использование угля: на старте расходовало 12,5 тыс. тонн угля, сейчас – около 9 тыс. А затраты на уголь в малой теплоэнергетике дают в среднем около 50% тарифа, говорит Иван Переясловский, директор "Алтайского углеисследовательского центра".

«Не могу сказать, что какая-то одна мера дала такой результат - сработало все в комплексе, и замена сетей, и более эффективное оборудование», - считает Притула.

Почувствуйте разницу

Про коммунальную отрасль давно говорят: жизненный цикл предприятий – два-три года. Пришел, отработал, разорился, ушел.

Родинский «Тепловик» за все 14 лет жизни даже не попытались обанкротить - нет таких заявлений в арбитраже. С кредиторами, судя по картотеке суда, он тоже как-то ладит. Последний иск от поставщика ресурсов о взыскании долга подан в 2015-м – и то на небольшую сумму.

Притула рассчитывает, что удастся и дальше обойтись без резких скачков тарифов. А в целом по краю тарифы для малой теплоэнергетики края продолжают расти, и кое-где - весьма динамично.

К примеру, с 1 июля в Змеиногорске гигакалория подорожает на 150 рублей. В Ребрихе – на 180. А вот в Родино - всего на 2 рубля. Что называется, почувствуйте разницу.

«Это космос по сравнению с общим уровнем»

Вадим Горбунов,

замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края:

Родинский «Тепловик» входит в пятерку лучших в Алтайском крае. У них поставлен учет и высокая степень автоматизации процессов. То, что сделано на предприятии, - это космос по сравнению с общим уровнем.

Котлы «терморобот», установленные в котельных, исключают необходимость постоянного присутствия персонала.

За счет автоматизации предприятие значительно экономит на зарплате и отчислениях. Коммунальной отрасли нужны квалифицированные специалисты, но в целом людей нужно гораздо меньше – и это дешевле обходится.

В районе сформировался настоящий костяк профессионалов, которые планомерно занимаются развитием коммунального предприятия. Руководителю предприятия это небезразлично, и муниципалитету не безразлично тоже.

Сейчас предприятие на перепутье: либо имущество будет передаваться в концессию, либо в Родино будет создан МУП. Окончательное решение еще не принято. Но у них есть еще время.